Previously on PANic Song(지난 챕터 보기)

Prelude - Blackened

Chapter 1 - Dog King(1)

Chapter 1 - Dog King(2)

Chapter 1 - Dog King(3)

Chapter 2 - HERO(1)

Chapter 2 - HERO(2)

Chapter 2 - HERO(3)

Chapter 2 - HERO(4)

Chapter 3 - Vertigo(1)

Chapter 3 - Vertigo(2)

Chapter 3 - Vertigo(3)

Chapter 3 - Vertigo(4)

Chapter 4 - Lucifer Effect(1)

Chapter 4 - Lucifer Effect(2)

Chapter 4 - Lucifer Effect(3)

Chapter 5 - SIGN(1)

Chapter 5 - SIGN(2)

Chapter 5 - SIGN(3)

Chapter 5 - SIGN(4)

눈을 감았는지 떴는지 구별조차 힘든 어둠. 어둠 한가운데 홀로 누웠을 때만큼 황홀할 때가 또 있을까. 이곳에서만큼은 누구도 날 방해하지 못한다.

「언제부터 이렇게 된 걸까.」

쓸데없는 생각을. 애초에 빛이 든 적 없는 삶 아니었던가.

내겐 썩은 내 진동하는 시궁창 밑바닥이 어울린다.

빛은 위선의 가면을 쓴 채 손을 내밀었다. 싸구려 동정 따위 개나 줘 버리라지. 그들의 측은한 눈빛과 동정 어린 말투, 그건 절정을 향해 내달리는 수컷들의 헐떡거림 같은 거다.

내 불운을 너희 카타르시스의 희생양으로 삼지 마라. 가증스러운 것들, 차라리 나를 증오해라. 나를 혐오하고 미워하고 벌레 보듯 깔보아라. 내가 찢기고, 상처 받고, 피를 토하게 하라. 너희가 날 미워할수록 내 껍질은 단단해진다. 나는 가장 어두운 곳에서 가장 뜨거운 분노를 녹여 성장해왔다.

구원은 어둠에 있다. 누구에게도 방해받지 않는 온전한 나만의 시간, 홀로 느낄 수 있는 영면에 가까운 고독, 눈을 감은 채 영원히 잠드는 꿈을 언제부터 꾸었던가.

어린 시절, 하늘이 잿빛으로 물들 즈음이면 날 괴롭히던 녀석들은 어둠을 피해 하나둘 집으로 돌아갔다. 고작 어둠이 무서워 눈물이나 찔끔거리는 코흘리개들과 함께 살아가야 하는 건 참을 수 없는 굴욕이었다.

주위엔 아무도 없었다. 사람들은 처음부터 나를 불편해했다. 그들은 나의 더러운 손과 때 묻은 옷을 부끄러워했고, 나의 어눌한 말투와 침울한 표정을 질색해했다.

그래도 상관없었다. 그들이 아니었다 해도 어차피 내가 먼저 그들을 외면했을 터이니. 그런 치들과 멀어지면 멀어질수록, 내 마음은 평화로웠다. 나를 하염없이 깔보는 이들의 눈빛, 그들의 혐오감이 커질수록 나의 적개심은 검게 빛났다.

그러던 중, 그를 만났다.

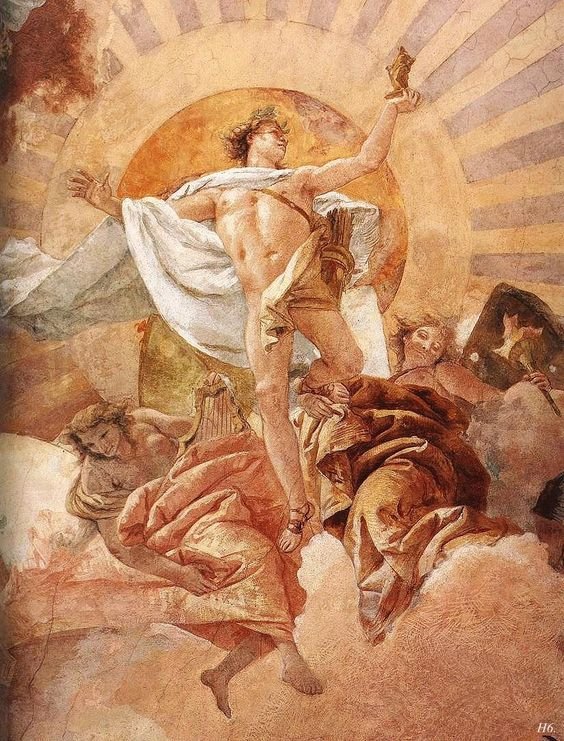

태양신, 아폴론(Apollon).

모두에게 추앙 받는 빛의 화신. 그가 태양마차 위에서 시선을 돌릴 때마다 내 귀에는 위풍당당한 행진곡이 들렸다.

그를 처음 봤을 때 들었던 그 복잡한 감정, 그건 모멸감이었다. 놀랍도록 나를 닮은 그는 잔인할 정도로 나와 다른 삶을 살았다. 지금 생각해보면 죽어도 인정하기 싫던 그 감정은 아마 경외감이었을 지도 모르겠다.

조바니 바티스타 티에폴로(Giovanni Battista Tiepolo), 아폴로(Apollo), 1753

그의 존재를 부정하는 내 몸부림은 그에게 자그만 생채기 하나 낼 수 없었다. 그의 육신은 건강했고, 그의 의지는 견고했다. 처음 겪어보는 너무나도 역동적인 생(生)의 기운, 그를 멀리하고 저주할수록 나는 초라해졌다.

어느새 난 그를 동경하고 있었다. 그 앞에서 뻣뻣이 주눅 든 몸은 쉬이 움직여지지 않았다.

그가 내민 손은 달랐다. 아니, 최소한 내게는 그렇게 느껴졌다. 어쩌면, 나도 태양처럼 빛날 수 있지 않을까. 한 순간이나마 그런 얄팍한 생각을 한 걸까. 지옥에서 그가 건넨 말들, 난 순진하게도 그 말을 진심으로 받아들였다.

태양신이 떠난 자리를 어둠이 다시 채울 무렵, 어둠은 예전처럼 포근하지 않았다. 빛에 다가가려 할수록 고통의 그림자는 파도처럼 몰려왔고, 위압의 회오리는 쉴 새 없이 몰아쳤다. 결국 난 빛으로부터도, 어둠으로부터도 버림받았다.

난생 처음 삶의 모든 게 두려웠다. 내 삶의 서광이 스쳐 지난 꿈처럼 느껴졌다.

어둠에 몸을 기대 잠을 청하던 밤, 문득 그런 생각이 들었다.

마침내 생을 마칠 때가 온 거다. 그 날 밤 내린 확신은 분명, 신의 계시였다.

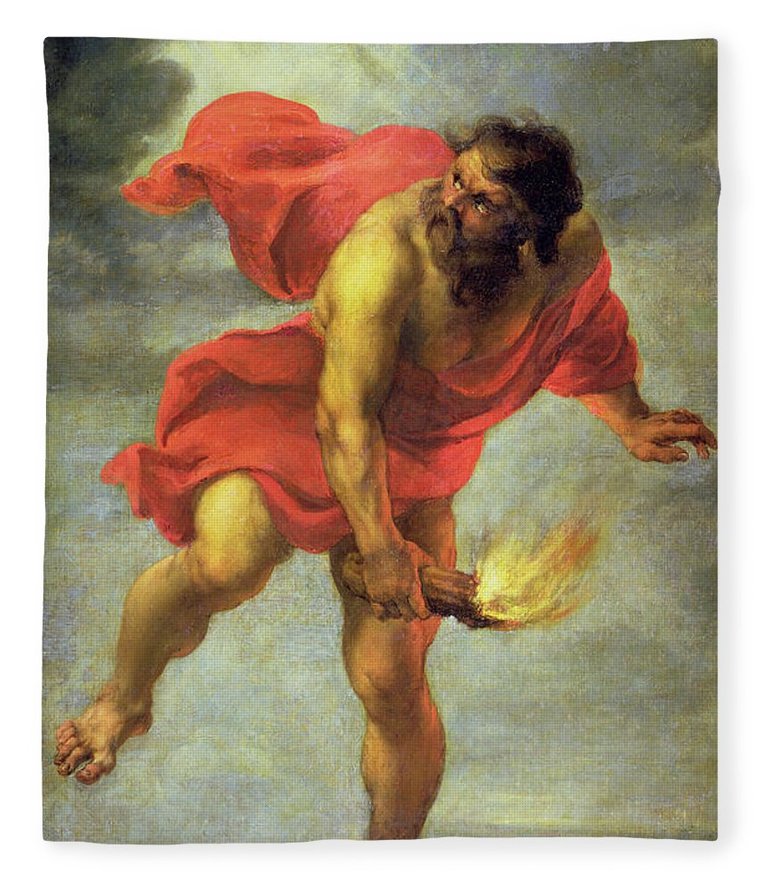

프로메테우스(Prometheus)와의 조우.

프로메테우스가 인간에게 불을 선물했을 때, 인간은 비로소 어둠을 두려워하지 않게 되었다.

그의 선물이 인간에 대한 애정이 있었기 때문일까? 그럴 리 없지. 어쩌면 그는 그저 무료한 일상을 달래기 위해 인간에게 불을 선물한 걸지도 모른다.

활활 타오르는 횃불을 넘겨받은 인간에게 신의 진심은 중요한 게 아니었다. 칠흑 같은 어둠을 밝힐 불꽃이 쥐어졌다는 사실만으로도 인간의 삶은 다른 방향으로 삐걱거리며 나아가기 시작한 거다. 그렇게 만난 작은 불꽃을 난 몇 번이고 들여다봤다. 일렁거리는 불꽃 속에 내 삶이 고스란히 녹아있었다.

얀 코시에르(Jan Cossiers), 불을 가져오는 프로메테우스(Prometheus Carrying Fire), 1637

불의 발견.

이제 그 조그만 불꽃은 내 인생의 새로운 위안과 지표가 되었다. 어쩌면 불을 처음 발견한 인류의 희열 또한 이와 비슷했으리라.

결국 난, 지옥 불의 열기와 악마들의 핍박을 제법 견디어 낼 만큼 강인해졌다. 지옥을 떠나 욕망의 부나비들과 추잡하게 몸을 섞게 됐지만, 오히려 난 예전보다 인간을 덜 혐오하게 되었다. 여전히 시궁창 같은 인생이었지만, 나쁘지 않은 일상이었다.

그 날.

오랜 시간이 흘러 우연히 그를 다시 만난 날.

난 그를 외면했어야 했을까.

땅바닥에 고꾸라진 태양신은 볼품없이 망가져 있었다. 더 이상 그의 눈빛에 빛의 행진곡은 어울리지 않았다.

가끔, 그가 마지막으로 했던 말이 귓가를 맴돈다.

“더 이상 나를 비참하게 만들지 마라. 몸이나 팔고 다니는 더러운 새끼 주제에.”

비참함에 몸부림치던 그의 절규는 나를 향한 증오로 뒤바뀌었다. 그건 또 하나의 주문이었다. 오랜 시간 봉인된 어둠이 마침내 해제되었다.

그 순간, 예전의 굴욕감이 돋아났다. 굴욕감이 모멸감으로 변할 때 즈음 깨달았다. 내가 누구인지, 내 진짜 모습이 무엇인지.

모든 삶은 결국 인과율의 지배하에 있다. 어둠을 각성한 순간, 다시 신의 계시가 내렸다. 죽음으로부터 나를 막은 불꽃의 의미, 그 심오한 신의 의지를 그제야 뼛속 깊이 깨달았다.

피비린내는 시큼했다. 그 역시 비린내 찌든 애송이에 불과했던 거다. 온몸에 밴 그의 피 냄새가 아직도 지워지지 않는다. 빛을 어둠에 묻고 각오를 다지며 난 그렇게 새로운 아침을 맞았다.

끝. 이제 끝이 멀지 않았다. 내 삶은 어떤 기록으로 남게 될까. 이제 와 그게 무슨 의미가 있을까. 나는 그저 치열하게 내 삶의 악(惡)들과 맞서 나갈 뿐이다.

해가 저물어 간다. 검은 눈이 내리 듯 어둠이 돌아왔다. 이제 움직일 시간이다. 창문 사이로 스미는 밤공기가 차다. 오늘 같은 밤이면 그 어떤 괴물을 맞닥뜨리더라도 두렵지 않을 것 같다.

가자, 내게는 아직 할 일이 남아있다.