Introduction

La pauvreté mondiale demeure l'un des défis les plus complexes et persistants de notre époque. Malgré des progrès significatifs au cours des dernières décennies, environ 700 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté, avec moins de 2,15 dollars par jour. La pandémie de COVID-19 et les crises qui ont suivi ont inversé de nombreuses avancées, faisant perdre trois années de progrès dans la lutte contre la pauvreté.

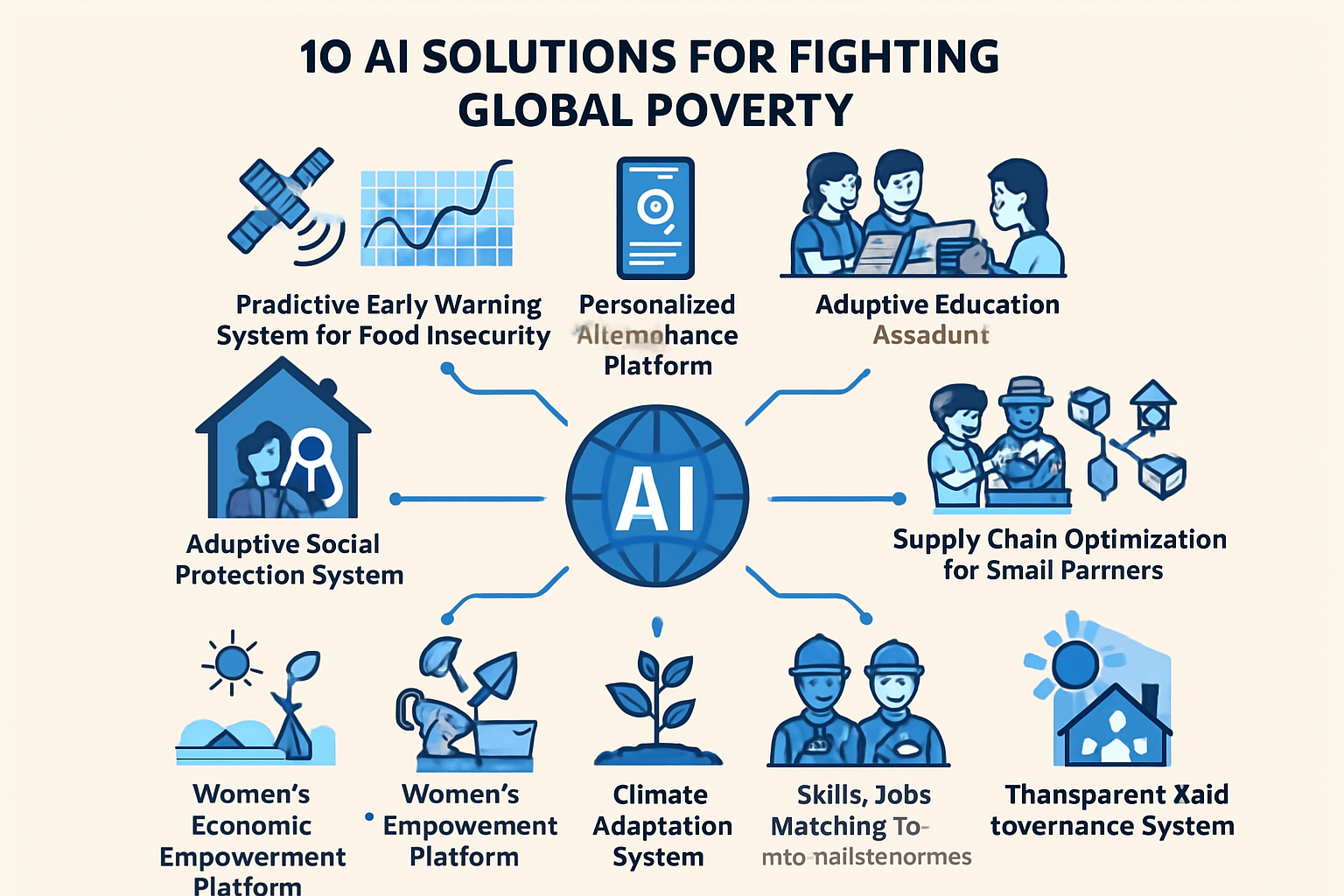

Face à cette réalité, l'intelligence artificielle (IA) offre des possibilités sans précédent pour développer des solutions innovantes, adaptatives et à grande échelle. Ce document présente dix prompts stratégiques qu'une IA pourrait utiliser pour contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté mondiale. Ces prompts ont été conçus sur la base d'une analyse approfondie des défis actuels, couvrant les multiples dimensions de la pauvreté et exploitant les capacités actuelles de l'IA.

Chaque prompt est accompagné d'une élaboration détaillée incluant le contexte, des idées de mise en œuvre concrètes, les parties prenantes potentielles et les défis anticipés. Une validation de la pertinence et de la faisabilité technique de chaque prompt est également fournie, garantissant que ces propositions sont non seulement innovantes mais aussi réalisables avec les technologies actuelles.

Analyse des défis mondiaux liés à la pauvreté

La pauvreté mondiale représente l'un des défis les plus complexes et persistants de notre époque. Malgré des progrès significatifs au cours des dernières décennies, les récentes crises mondiales ont ralenti, voire inversé, certaines avancées. Cette analyse synthétise les principales dimensions de la pauvreté mondiale, ses causes, ses conséquences et les défis actuels, en s'appuyant sur des données récentes d'organisations internationales de référence.

État des lieux de la pauvreté mondiale

Selon les données les plus récentes de la Banque mondiale et d'Oxfam France, environ 700 millions de personnes vivent aujourd'hui dans l'extrême pauvreté, subsistant avec moins de 2,15 dollars par jour. Ce seuil international d'extrême pauvreté a été réévalué à l'automne 2022, passant de 1,90 à 2,15 dollars par jour. Si le taux mondial d'extrême pauvreté est passé de 36% en 1990 à environ 9% aujourd'hui, cette statistique masque des réalités plus complexes.

En effet, la Banque mondiale a établi deux autres seuils de pauvreté pour mieux refléter la réalité économique mondiale : 3,65 dollars par jour et 6,85 dollars par jour. Selon ces seuils, les taux de pauvreté dans le monde sont respectivement de 25% et de 47%. Autrement dit, près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 6,85 dollars par jour, et une personne sur quatre, soit près de 2 milliards d'individus, vit avec moins de 3,65 dollars par jour.

La dynamique de réduction de la pauvreté, qui était encourageante jusqu'en 2015, a commencé à ralentir significativement. Entre 1990 et 2014, le taux de pauvreté mondial a diminué en moyenne de 1,1 point de pourcentage chaque année. Toutefois, entre 2014 et 2019, ce rythme s'est ralenti pour atteindre seulement 0,6 point de pourcentage par an, soit le taux le plus faible observé au cours des trois dernières décennies.

Impact de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué le plus grand recul de la lutte contre la pauvreté dans le monde depuis des décennies. En 2020, on estime que 71 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l'extrême pauvreté par rapport à l'année précédente. Selon les Nations Unies, la crise sanitaire a entraîné une augmentation du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté pour la première fois depuis une génération.

Les progrès réalisés dans des domaines importants tels que la vaccination des enfants et l'égalité des revenus entre les pays ont été inversés, ce qui ne s'était pas produit au cours des trois dernières décennies. La Banque mondiale estime qu'en 2022, 712 millions de personnes dans le monde vivaient dans l'extrême pauvreté, soit 23 millions de plus qu'en 2019, ce qui représente une perte de trois années de progrès.

Disparités géographiques et démographiques

La pauvreté mondiale présente d'importantes disparités géographiques. Plus de 60% des pauvres de la planète vivent en Afrique subsaharienne, où le taux d'extrême pauvreté est proche de 40%. Si la proportion de personnes pauvres a baissé dans cette région, le nombre absolu a augmenté, passant de 284 millions en 1990 à 420 millions aujourd'hui. En tenant compte de la pauvreté multidimensionnelle, ce sont en réalité 556 millions de personnes pauvres qui vivent en Afrique subsaharienne.

La pauvreté présente également une forte dimension genrée. Plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont des femmes. Celles-ci sont surreprésentées au bas de l'échelle économique, dans des emplois moins valorisés financièrement et socialement, et avec des conditions de travail précaires. Selon ONU Femmes, 47 millions de femmes ont déjà basculé sous le seuil d'extrême pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19. Les projections montrent que l'écart de pauvreté entre les femmes et les hommes va se creuser dans les dix prochaines années, en particulier pour la tranche d'âge 25-34 ans.

Les enfants sont également particulièrement touchés par la pauvreté. Un enfant sur trois souffre de pauvreté multidimensionnelle, contre un adulte sur six. Environ 20% des enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement vivent dans une famille souffrant de l'extrême pauvreté. Avant la crise du COVID-19, il y avait 356 millions d'enfants vivant sous le seuil d'extrême pauvreté dans le monde. Entre 2019 et 2021, 100 millions d'enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté. Au total, plus d'un milliard d'enfants souffrent d'au moins une privation grave en matière d'éducation, de santé, de logement, de nutrition, d'assainissement ou d'eau.

L'approche multidimensionnelle de la pauvreté

La pauvreté ne se limite pas au manque de revenus. L'indice global de pauvreté multidimensionnelle (IPM), utilisé pour mesurer la pauvreté dans les pays en développement, s'appuie sur des critères plus larges et donne une meilleure vision de la pauvreté dans le monde. Dans les 109 pays couverts par cet indice, 1,3 milliard de personnes, soit plus d'une personne sur cinq, connaissent une situation de pauvreté multidimensionnelle aiguë.

Être pauvre, c'est aussi ne pas avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à un logement décent et à d'autres services essentiels. Cette approche multidimensionnelle permet de mieux comprendre les différentes facettes de la pauvreté et d'élaborer des politiques plus adaptées pour y faire face.

Causes et facteurs aggravants de la pauvreté

Inégalités structurelles et système économique

Le système économique mondial actuel contribue à maintenir et à aggraver les inégalités. Selon Oxfam, les 10 hommes les plus riches du monde détiennent plus de richesses que les 3,1 milliards de personnes les plus pauvres. Cette concentration extrême des richesses a des conséquences mortelles : on estime qu'elle tue chaque jour plus de 20 000 personnes, essentiellement par manque d'accès aux soins et à une nourriture suffisante.

Les hommes détiennent 50% de richesses en plus que les femmes, et à travers le monde, les femmes sont payées 23% de moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 50% de la main d'œuvre agricole, moins de 13% des femmes sont propriétaires de leurs terres.

Changements climatiques

Les changements climatiques menacent de détruire cinquante ans de progrès dans la lutte contre la pauvreté. Au cours de la dernière décennie, il y a eu en moyenne 21,5 millions de personnes déplacées chaque année en raison d'événements climatiques extrêmes – plus de deux fois plus que les déplacements dus aux conflits et à la violence.

Avec un réchauffement planétaire de 2°C, entre 100 et 400 millions de personnes supplémentaires pourraient courir un risque de famine, et entre 1 et 2 milliards de personnes supplémentaires pourraient ne plus disposer de suffisamment d'eau. La Banque mondiale souligne que le changement climatique freine la réduction de la pauvreté et fait planer une grave menace sur l'avenir, sachant que ce sont les populations pauvres et leurs moyens de subsistance qui sont les plus vulnérables aux risques liés au climat.

Conflits armés

La moitié des personnes pauvres dans le monde vivent dans des pays dits "fragiles ou en conflit". Les conflits sont actuellement à l'origine de 80% des besoins d'aide humanitaire. Ils ont des impacts durables sur les populations, détruisant les infrastructures, perturbant les services essentiels et forçant les déplacements, ce qui aggrave la pauvreté et les inégalités.

Pandémies et crises sanitaires

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des populations pauvres face aux crises sanitaires. Deux ans et demi après le début de la pandémie, seuls 22% des populations des pays les plus pauvres avaient eu accès aux vaccins. Pour la première fois en 20 ans, le taux de travailleurs pauvres a augmenté, et il faudra au moins 8 ans pour retrouver les niveaux de pauvreté infantile d'avant la COVID-19.

Défis actuels et perspectives

Si la tendance actuelle se poursuit, on prévoit que d'ici 2030, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté et 84 millions d'enfants ne pourront pas aller à l'école. L'objectif de développement durable visant à éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 semble désormais hors d'atteinte.

L'extrême pauvreté se concentre dans les endroits où il sera le plus difficile de l'éradiquer : dans les pays les moins avancés, dans les zones touchées par les conflits et dans les régions rurales isolées. Les perspectives sont également sombres pour les quelque 50% de la population mondiale qui vivent avec moins de 6,85 dollars par jour.

On estime qu'il faudra près de 300 ans pour éliminer les lois discriminatoires, mettre fin aux mariages d'enfants et combler les écarts entre les sexes en matière de protection juridique. Ces défis structurels nécessitent des approches globales et coordonnées à l'échelle internationale.

Dix prompts IA pour lutter contre la pauvreté mondiale

1. Système prédictif d'alerte précoce pour l'insécurité alimentaire

Prompt: "Analyser les données climatiques, agricoles, économiques et sociales en temps réel pour prédire les risques d'insécurité alimentaire dans les régions vulnérables, et proposer des interventions préventives ciblées trois à six mois avant l'apparition des crises."

Contexte détaillé

L'insécurité alimentaire touche plus de 800 millions de personnes dans le monde et constitue l'une des manifestations les plus graves de la pauvreté. Les crises alimentaires sont souvent prévisibles plusieurs mois à l'avance, mais les interventions humanitaires arrivent généralement trop tard, lorsque la crise est déjà installée. Les coûts humains et financiers d'une intervention tardive sont considérablement plus élevés que ceux d'une action préventive.

Les données nécessaires pour prédire ces crises existent déjà : images satellite montrant l'état des cultures et la végétation, données météorologiques, prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux, mouvements de population, indicateurs économiques, et informations sur les conflits locaux. Cependant, ces données sont souvent dispersées entre différentes organisations et analysées en silos, ce qui limite leur potentiel prédictif.

Idées de mise en œuvre

Un système d'IA intégré pourrait :

Collecte et intégration de données : Agréger automatiquement des données provenant de multiples sources (satellites, stations météorologiques, marchés locaux, réseaux sociaux, rapports d'ONG) dans une plateforme unifiée.

Modélisation prédictive : Utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les corrélations entre ces variables et les crises alimentaires passées, afin de créer des modèles prédictifs adaptés à chaque région.

Cartographie des risques : Générer des cartes de risque dynamiques à l'échelle locale, identifiant les zones à risque élevé, moyen ou faible d'insécurité alimentaire dans les 3-6 mois à venir.

Recommandations d'intervention : Proposer des interventions spécifiques adaptées au contexte local et à la gravité du risque prédit :

- Distribution préventive de bons alimentaires

- Subventions aux intrants agricoles pour la prochaine saison

- Mise en place de programmes "travail contre nourriture"

- Renforcement des stocks alimentaires stratégiques

- Déploiement anticipé de personnel humanitaire

Suivi et apprentissage continu : Évaluer l'efficacité des interventions pour affiner continuellement les modèles prédictifs et les recommandations.

Parties prenantes potentielles

- Organisations internationales : PAM (Programme Alimentaire Mondial), FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)

- ONG humanitaires : Oxfam, Action Contre la Faim, Save the Children

- Gouvernements nationaux : Ministères de l'agriculture et de la protection sociale

- Institutions académiques : Pour la validation scientifique des modèles

- Entreprises technologiques : Fournisseurs de données satellite et d'infrastructure cloud

- Communautés locales : Pour l'intégration des connaissances traditionnelles et la validation terrain

Défis anticipés

- Qualité et disponibilité des données : Dans certaines régions, les données peuvent être incomplètes, peu fiables ou difficiles d'accès.

- Acceptation politique : Certains gouvernements peuvent être réticents à reconnaître les risques de crise alimentaire pour des raisons politiques.

- Financement préventif : Les bailleurs de fonds sont traditionnellement plus enclins à financer des interventions d'urgence que des actions préventives.

- Complexité des causalités : Les crises alimentaires résultent d'interactions complexes entre facteurs climatiques, économiques, politiques et sociaux, difficiles à modéliser.

- Passage à l'échelle : Adapter les modèles prédictifs à différents contextes régionaux tout en maintenant leur précision.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond directement à l'un des aspects fondamentaux de la pauvreté identifiés dans l'analyse initiale : l'insécurité alimentaire. Il s'attaque à la problématique des crises alimentaires qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment en Afrique subsaharienne où se concentre une grande partie de l'extrême pauvreté mondiale.

L'approche préventive proposée est particulièrement pertinente car elle permet d'intervenir avant que les crises ne s'installent, réduisant ainsi considérablement les coûts humains et financiers. Cette dimension préventive est essentielle dans un contexte où les ressources d'aide sont limitées et où les interventions tardives sont souvent moins efficaces.

Du point de vue technologique, ce système est réalisable avec les capacités actuelles de l'IA :

- Les algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond sont déjà utilisés pour analyser des données complexes et multidimensionnelles.

- Des projets similaires existent à plus petite échelle, comme FEWS NET (Famine Early Warning Systems Network) qui utilise déjà certaines de ces approches.

- Les données nécessaires (images satellite, données météorologiques, prix des marchés) sont disponibles, bien que leur intégration représente un défi.

L'impact potentiel est considérable :

- Réduction significative de la mortalité liée aux crises alimentaires

- Optimisation des ressources d'aide humanitaire

- Préservation des moyens de subsistance des populations vulnérables

- Renforcement de la résilience communautaire à long terme

2. Plateforme d'optimisation de la microfinance personnalisée

Prompt: "Développer des profils de risque-crédit personnalisés pour les populations non bancarisées en utilisant des données alternatives (historique de paiements mobiles, comportements d'épargne informelle, réseaux sociaux), et concevoir des produits de microfinance adaptés à leurs besoins spécifiques et à leur capacité de remboursement."

Contexte détaillé

L'exclusion financière touche environ 1,7 milliard d'adultes dans le monde, principalement dans les pays en développement. Sans accès aux services financiers formels, ces personnes ne peuvent ni épargner en sécurité, ni obtenir des crédits pour développer des activités génératrices de revenus, ni s'assurer contre les risques. Cette exclusion perpétue le cycle de la pauvreté.

Les institutions de microfinance traditionnelles ont permis d'étendre l'accès aux services financiers, mais se heurtent à plusieurs limitations : coûts opérationnels élevés pour servir des populations dispersées, difficulté à évaluer la solvabilité de clients sans historique bancaire, et produits financiers standardisés qui ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des différents segments de clientèle.

Parallèlement, même les populations non bancarisées génèrent aujourd'hui des données numériques via l'utilisation de téléphones mobiles, de services de paiement mobile (comme M-Pesa), et de réseaux sociaux. Ces données alternatives pourraient permettre d'évaluer leur profil de risque et de concevoir des produits financiers adaptés.

Idées de mise en œuvre

Scoring de crédit alternatif : Développer des algorithmes d'évaluation de solvabilité basés sur des données non traditionnelles :

- Historique des transactions de paiement mobile

- Régularité des achats de crédit téléphonique

- Participation à des tontines ou groupes d'épargne informels

- Analyse des réseaux sociaux et communautaires

- Données comportementales (ponctualité des remboursements de mini-crédits)

Segmentation client avancée : Identifier des micro-segments de clientèle avec des besoins financiers spécifiques :

- Petits agriculteurs avec des revenus saisonniers

- Commerçants urbains avec des besoins de trésorerie quotidiens

- Artisans nécessitant des investissements en équipement

- Femmes entrepreneures avec des contraintes de temps et de mobilité

Conception de produits personnalisés : Générer automatiquement des recommandations de produits financiers adaptés à chaque segment :

- Prêts avec calendriers de remboursement alignés sur les cycles de revenus

- Produits d'épargne avec des mécanismes d'engagement adaptés

- Micro-assurance ciblant les risques spécifiques de chaque activité

- Solutions de paiement adaptées aux flux commerciaux locaux

Interface utilisateur inclusive : Développer des interfaces accessibles aux populations à faible alphabétisation :

- Applications vocales en langues locales

- Interfaces visuelles intuitives

- Accessibilité via téléphones basiques (USSD/SMS)

- Agents communautaires équipés d'applications dédiées

Système d'apprentissage continu : Affiner les modèles en fonction des performances de remboursement et des retours clients.

Parties prenantes potentielles

- Institutions de microfinance : Pour l'adoption et le déploiement de la plateforme

- Opérateurs de téléphonie mobile : Comme partenaires pour l'accès aux données et aux canaux de distribution

- Fintech spécialisées : Pour le développement technologique

- Régulateurs financiers : Pour assurer la conformité et la protection des consommateurs

- Organisations de développement : Pour le financement initial et l'évaluation d'impact

- Associations communautaires : Pour faciliter l'adoption et l'éducation financière

Défis anticipés

- Protection des données : Garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles tout en les utilisant pour l'évaluation de crédit.

- Biais algorithmiques : Éviter que les algorithmes ne reproduisent ou n'amplifient les inégalités existantes (genre, ethniques, géographiques).

- Réglementation : Naviguer dans des environnements réglementaires complexes et parfois restrictifs concernant les services financiers numériques.

- Connectivité : Assurer la fonctionnalité dans des zones à faible connectivité ou avec des interruptions fréquentes.

- Éducation financière : Accompagner les utilisateurs pour une utilisation responsable des produits financiers proposés.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt s'attaque directement à l'exclusion financière, identifiée dans l'analyse comme un facteur perpétuant le cycle de la pauvreté. Il répond également à la dimension genrée de la pauvreté, les femmes étant particulièrement touchées par le manque d'accès aux services financiers.

L'approche personnalisée proposée est particulièrement pertinente car elle reconnaît l'hétérogénéité des besoins financiers des populations pauvres, contrairement aux approches standardisées qui dominent actuellement la microfinance.

Cette plateforme est techniquement réalisable avec les technologies actuelles :

- Les algorithmes de scoring alternatif basés sur des données non traditionnelles sont déjà utilisés par plusieurs fintechs dans les marchés émergents.

- Les interfaces utilisateur adaptées aux populations à faible alphabétisation existent et ont fait leurs preuves.

- Les infrastructures de paiement mobile nécessaires sont largement déployées dans de nombreux pays en développement.

L'impact potentiel est significatif :

- Extension de l'accès aux services financiers à des populations actuellement exclues

- Amélioration de l'adéquation des produits financiers aux besoins réels

- Réduction des risques de surendettement grâce à une meilleure évaluation des capacités

- Développement d'activités génératrices de revenus durables

3. Assistant virtuel d'éducation adaptative pour zones à faibles ressources

Prompt: "Créer un système d'éducation adaptative fonctionnant avec une connectivité minimale ou hors ligne, qui personnalise le contenu éducatif en fonction des besoins d'apprentissage individuels, du contexte culturel local et des ressources disponibles, tout en fournissant des retours détaillés aux enseignants sur les progrès des élèves."

Contexte détaillé

L'accès à une éducation de qualité reste un défi majeur dans de nombreuses régions pauvres du monde. Selon l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, et des millions d'autres reçoivent une éducation de qualité insuffisante. Les obstacles sont multiples : pénurie d'enseignants qualifiés (certains pays d'Afrique subsaharienne ont des ratios élèves/enseignant dépassant 50:1), manque de matériel pédagogique adapté, infrastructures inadéquates, et difficultés à répondre aux besoins d'apprentissage individuels dans des classes surchargées.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces inégalités éducatives, avec 1,6 milliard d'apprenants affectés par les fermetures d'écoles. Si les solutions d'apprentissage en ligne se sont multipliées, elles restent inaccessibles pour de nombreux enfants dans les régions pauvres en raison de limitations de connectivité, de coûts des appareils, ou d'inadaptation des contenus aux contextes locaux.

Idées de mise en œuvre

Système d'apprentissage adaptatif hors ligne :

- Application fonctionnant sur des tablettes à bas coût ou des smartphones reconditionnés

- Synchronisation périodique lors de connexions intermittentes

- Contenu téléchargeable lors de visites dans des "hubs" connectés (écoles, centres communautaires)

Personnalisation contextuelle du contenu :

- Adaptation linguistique et culturelle automatique des ressources éducatives

- Exemples et problèmes ancrés dans les réalités locales

- Intégration de savoirs traditionnels et de contenus développés localement

- Alignement sur les programmes scolaires nationaux

Évaluation continue et parcours d'apprentissage dynamiques :

- Évaluations formatives intégrées pour identifier les lacunes de compréhension

- Ajustement automatique du niveau de difficulté et du rythme d'apprentissage

- Recommandation d'activités complémentaires selon les styles d'apprentissage

- Gamification adaptée aux motivations culturelles locales

Support aux enseignants :

- Tableaux de bord synthétisant les progrès et difficultés des élèves

- Recommandations d'interventions pédagogiques ciblées

- Ressources pour la formation continue des enseignants

- Communauté d'entraide entre enseignants partageant des contextes similaires

Modalités d'apprentissage mixtes :

- Alternance entre apprentissage individuel, collaboratif et guidé par l'enseignant

- Activités pratiques ne nécessitant pas de technologie

- Projets communautaires intégrés au parcours d'apprentissage

- Mécanismes de tutorat par les pairs facilités par l'IA

Parties prenantes potentielles

- Ministères de l'Éducation : Pour l'alignement avec les programmes nationaux et l'adoption institutionnelle

- ONG éducatives : Pour le déploiement terrain et l'adaptation contextuelle

- Entreprises technologiques : Pour le développement et la maintenance des plateformes

- Éditeurs de contenu éducatif : Pour la fourniture et l'adaptation des ressources pédagogiques

- Associations d'enseignants : Pour la co-conception et la formation

- Communautés locales : Pour l'appropriation et la pérennisation

- Chercheurs en éducation : Pour l'évaluation d'impact et l'amélioration continue

Défis anticipés

- Infrastructure technique : Surmonter les limitations d'électricité, de connectivité et de maintenance des appareils.

- Formation des enseignants : Assurer que les enseignants puissent efficacement intégrer l'outil dans leurs pratiques pédagogiques.

- Pertinence culturelle : Éviter l'imposition de modèles éducatifs occidentaux inadaptés aux contextes locaux.

- Durabilité : Concevoir des modèles économiques viables au-delà des financements initiaux de projets.

- Équité d'accès : Veiller à ce que la technologie ne creuse pas davantage les inégalités entre élèves.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond à l'un des défis majeurs identifiés dans l'analyse : l'accès inégal à une éducation de qualité. Il s'attaque particulièrement à la dimension multidimensionnelle de la pauvreté, l'éducation étant un levier fondamental pour briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté.

L'approche adaptative proposée est particulièrement pertinente car elle reconnaît les contraintes spécifiques des contextes à faibles ressources (connectivité limitée, pénurie d'enseignants qualifiés) tout en proposant des solutions personnalisées.

Du point de vue technologique, ce système est réalisable :

- Les systèmes d'apprentissage adaptatif existent déjà et ont prouvé leur efficacité.

- Les technologies permettant le fonctionnement hors ligne avec synchronisation périodique sont matures.

- Les interfaces multimodales adaptées à différents niveaux d'alphabétisation sont disponibles.

L'impact potentiel est profond et durable :

- Amélioration des résultats d'apprentissage dans des contextes à ressources limitées

- Réduction des inégalités éducatives

- Augmentation du temps d'apprentissage effectif

- Renforcement des capacités des enseignants locaux

4. Système de diagnostic médical à distance pour zones sous-médicalisées

Prompt: "Développer un outil de diagnostic médical accessible par téléphone mobile basique, capable d'analyser des symptômes décrits par texte ou message vocal, de suggérer des diagnostics préliminaires, et de recommander des actions appropriées (automédication sécurisée, consultation d'un agent de santé communautaire, évacuation vers un centre médical)."

Contexte détaillé

L'accès aux soins de santé reste profondément inégalitaire à l'échelle mondiale. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels. Dans de nombreuses régions rurales et défavorisées, on compte moins d'un médecin pour 10 000 habitants, contre une moyenne mondiale de 15 pour 10 000. Cette pénurie de personnel médical qualifié entraîne des diagnostics tardifs, des traitements inadéquats et des décès évitables.

Les populations pauvres font face à de multiples obstacles pour accéder aux soins : distances géographiques (parfois plusieurs jours de marche jusqu'au centre de santé le plus proche), coûts prohibitifs (transport, consultation, médicaments), et perte de revenus liée au temps consacré à consulter. En conséquence, de nombreuses personnes renoncent aux soins ou consultent trop tardivement.

Parallèlement, la pénétration des téléphones mobiles a atteint plus de 80% dans la plupart des pays en développement, offrant un canal potentiel pour étendre l'accès aux services de santé de base.

Idées de mise en œuvre

Interface multimodale accessible :

- Système accessible par appel vocal, SMS, application mobile basique ou WhatsApp

- Reconnaissance du langage naturel en langues locales

- Interface conversationnelle guidée pour recueillir les symptômes

- Option d'envoi de photos pour certaines conditions (éruptions cutanées, blessures)

Moteur de diagnostic adaptatif :

- Algorithmes d'IA entraînés sur des données médicales diversifiées

- Prise en compte des prévalences locales de maladies

- Adaptation aux profils épidémiologiques régionaux

- Intégration des connaissances médicales traditionnelles validées

Recommandations contextualisées :

- Hiérarchisation des actions selon la gravité et l'urgence

- Conseils d'automédication sécurisée avec médicaments disponibles localement

- Orientation vers les agents de santé communautaire pour les cas intermédiaires

- Recommandation d'évacuation vers un centre médical pour les cas graves

- Prise en compte des contraintes locales (distance, transport, coûts)

Intégration au système de santé existant :

- Connexion avec les réseaux d'agents de santé communautaire

- Alertes automatiques aux centres de santé pour les cas urgents

- Suivi des patients référés

- Collecte de données épidémiologiques pour les autorités sanitaires

Mécanismes de supervision médicale :

- Révision humaine des cas complexes ou ambigus

- Boucle de rétroaction pour l'amélioration continue des algorithmes

- Supervision par des professionnels de santé qualifiés

Parties prenantes potentielles

- Ministères de la Santé : Pour l'intégration dans les politiques nationales de santé

- OMS et organisations sanitaires internationales : Pour les protocoles et la validation

- ONG médicales : Pour le déploiement terrain et l'adaptation locale

- Opérateurs téléphoniques : Pour l'infrastructure de communication

- Entreprises de technologie médicale : Pour le développement et la maintenance

- Associations de professionnels de santé : Pour la supervision et la formation

- Communautés locales : Pour l'adoption et la confiance

Défis anticipés

- Précision diagnostique : Assurer la fiabilité des diagnostics avec des informations limitées et sans examen physique.

- Responsabilité médicale : Clarifier les questions juridiques et éthiques liées aux diagnostics automatisés.

- Acceptation culturelle : Surmonter les réticences potentielles face à un diagnostic "par machine".

- Continuité des soins : Assurer le suivi des patients après le diagnostic initial.

- Intégration des médicaments traditionnels : Équilibrer entre reconnaissance des pratiques traditionnelles sûres et promotion de traitements efficaces.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond directement à l'aspect sanitaire de la pauvreté multidimensionnelle identifié dans l'analyse. Il s'attaque aux obstacles d'accès aux soins de santé qui touchent particulièrement les populations pauvres : distances géographiques, coûts prohibitifs, et pénurie de personnel médical qualifié.

L'approche proposée est particulièrement pertinente car elle exploite la forte pénétration des téléphones mobiles dans les pays en développement pour étendre l'accès aux services de santé de base.

Cette solution est techniquement réalisable avec les technologies actuelles :

- Les systèmes de diagnostic assisté par IA existent déjà pour plusieurs conditions médicales.

- Les interfaces conversationnelles en langues locales sont de plus en plus performantes.

- Les technologies de reconnaissance d'images peuvent analyser des photos de symptômes visibles.

L'impact potentiel est considérable :

- Réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux retards de diagnostic

- Diminution des coûts d'accès aux soins pour les populations pauvres

- Optimisation des ressources médicales limitées

- Amélioration de l'éducation sanitaire des populations

5. Plateforme d'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour petits agriculteurs

Prompt: "Analyser les données de production agricole, de transport, de stockage et de marchés pour identifier les inefficacités dans les chaînes d'approvisionnement rurales, et proposer des solutions optimisées pour réduire les pertes post-récolte, améliorer l'accès aux marchés et augmenter les revenus des petits agriculteurs."

Contexte détaillé

Les petits agriculteurs représentent plus de 80% des exploitations agricoles dans les pays en développement et produisent une part significative de l'alimentation mondiale. Pourtant, ils figurent parmi les populations les plus pauvres, avec des revenus souvent insuffisants pour couvrir leurs besoins essentiels. Cette pauvreté persistante s'explique en grande partie par les inefficacités des chaînes d'approvisionnement rurales.

Les petits producteurs font face à de multiples obstacles : accès limité aux marchés (souvent isolés géographiquement), faible pouvoir de négociation face aux intermédiaires, pertes post-récolte importantes (jusqu'à 40% dans certaines régions), manque d'information sur les prix et la demande, et difficultés d'accès au stockage et au transport. Ces contraintes réduisent considérablement leurs revenus et perpétuent le cycle de la pauvreté rurale.

Parallèlement, les consommateurs urbains paient des prix élevés pour des produits dont les producteurs ne reçoivent qu'une fraction minime, la majeure partie de la valeur étant captée par les intermédiaires.

Idées de mise en œuvre

Cartographie dynamique des chaînes de valeur :

- Analyse des flux de produits agricoles de la ferme au consommateur

- Identification des goulots d'étranglement et des inefficacités

- Visualisation des marges à chaque étape de la chaîne

- Modélisation des alternatives logistiques optimisées

Agrégation de l'offre et de la demande :

- Plateforme de mise en relation directe entre producteurs et acheteurs

- Regroupement virtuel des productions de petits agriculteurs pour atteindre des volumes commercialement viables

- Prévision de la demande pour orienter les décisions de production

- Systèmes de précommande pour réduire les risques de mévente

Optimisation logistique collaborative :

- Coordination des transports entre agriculteurs d'une même zone

- Planification optimisée des itinéraires de collecte

- Partage des coûts de transport et de stockage

- Identification des emplacements optimaux pour des centres de stockage communautaires

Gestion intelligente des stocks et de la qualité :

- Suivi des conditions de stockage (température, humidité) via capteurs à bas coût

- Alertes préventives pour réduire les pertes post-récolte

- Recommandations de techniques de conservation adaptées aux conditions locales

- Traçabilité des produits pour valoriser la qualité

Services financiers intégrés :

- Paiements sécurisés via mobile

- Avances sur récolte basées sur les contrats de vente

- Assurance indexée sur les rendements

- Crédit-stockage (warrantage) facilité par la traçabilité

Parties prenantes potentielles

- Coopératives agricoles : Pour l'organisation collective des producteurs

- Acheteurs institutionnels : Supermarchés, transformateurs, restauration collective

- Opérateurs logistiques locaux : Pour l'exécution des transports optimisés

- Institutions de microfinance : Pour les services financiers associés

- ONG de développement rural : Pour l'accompagnement et la formation

- Autorités locales : Pour les infrastructures et la réglementation

- Entreprises technologiques : Pour le développement et la maintenance des plateformes

Défis anticipés

- Connectivité rurale : Assurer l'accès à la plateforme dans des zones à faible couverture réseau.

- Alphabétisation numérique : Former les agriculteurs à l'utilisation des outils numériques.

- Confiance : Établir la confiance dans les transactions numériques et les nouveaux circuits commerciaux.

- Infrastructures physiques : Les optimisations logicielles ne peuvent compenser totalement le manque d'infrastructures (routes, entrepôts).

- Pouvoir de marché : Risque de captation des bénéfices par les acteurs les plus puissants de la chaîne.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt s'attaque directement à la pauvreté rurale, identifiée dans l'analyse comme particulièrement persistante, avec 80% des plus pauvres vivant dans des zones rurales. Il répond aux inefficacités des chaînes d'approvisionnement qui réduisent considérablement les revenus des petits producteurs.

L'approche proposée est particulièrement pertinente car elle s'attaque simultanément à plusieurs obstacles : accès limité aux marchés, faible pouvoir de négociation, pertes post-récolte importantes, et manque d'information sur les prix et la demande.

Cette plateforme est techniquement réalisable :

- Les technologies de cartographie et d'analyse des chaînes de valeur sont matures.

- Les systèmes de mise en relation entre producteurs et acheteurs existent déjà dans plusieurs pays.

- Les algorithmes d'optimisation logistique peuvent fonctionner même avec des données partielles.

L'impact potentiel est significatif :

- Augmentation substantielle des revenus des petits agriculteurs

- Réduction des pertes alimentaires post-récolte

- Amélioration de la sécurité alimentaire locale

- Renforcement de la position des producteurs dans les chaînes de valeur

Elaborated with Manus.im

Suite:

Dix prompts IA pour lutter efficacement contre la pauvreté mondiale (6-10)

https://hive.blog/pauvrete/@chrisaiki/dix-prompts-ia-pour-lutter-efficacement-contre-la-pauvrete-mondiale-6-10